Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

建設業界の課題を現役の設備屋がつらつら書いてみました

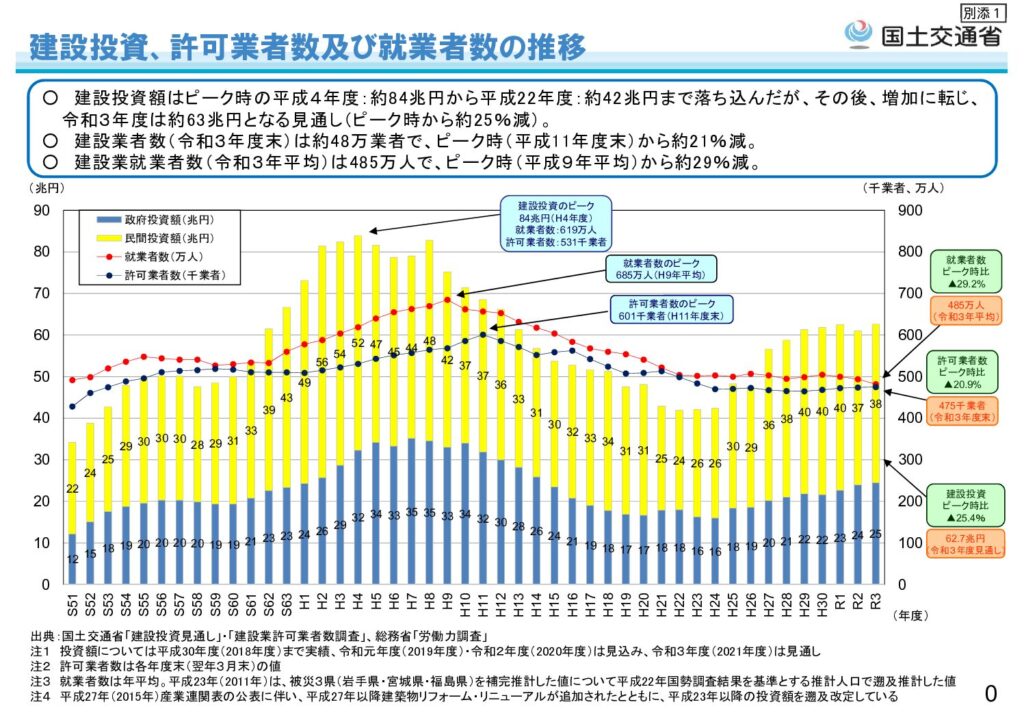

建設業に携わる人は年々少なくなっています。こちら参照ください

国土交通省資料参照

就業者数は平成9年のピーク時から29%減です。

ただし建設投資額は平成22年度に42兆円まで落ち込んだ後に63兆円まで増加。

建設業に流れているお金自体は最大の落ち込みから回復はしています。

物を形にする人間が少なくなっている。

建設業という仕事の報酬は建物を形にして初めて発生します

先ほど紹介したデータからわかることは、現状建物を作る人間が少なくなっている事です。

建物を作る供給量が少なくなるのに、建物を建てたいという需要はそこそこある。

この事実が正しければ建設業に携わる全員が経済的に豊かになるはずです。

ですが必ずしもそうではないと思っています。

まず建設業は下請け構造ですので元請けから1次下請け業者→2次下請け業者と続いていきます。

この構造では元請け、1次下請け業者、2次下請け業者が利益を多く取っていきます。

言葉は悪いですが安く仕事をさせる事が出来れば儲けを出すことが出来る。

このような発想です。

当然構造的に3次下請け業者、4次下請け業者となれば利益率も低くなると思います

ですが実際形にしてくれる職人が多いのは3次業者あたりからになります。

実際形にしてくれるこの部分の層が、利益を出せていないのではないかと推測するのです。

利益がでないという事は。

当然利益が出なければ、給料も多くもらえない。

給料が多くもらえないという事は、その仕事には携わらない。

結果成り手がいなくなる。→人手不足。この構造です。

建設業特有の体育会系も成り手の不足に拍車をかけていると思いますが・・

いずれ建物を建てたくても建てる事が出来ない状態に陥るのではないかと感じてしまいます。

職人の給料単価、地位を見直す時期

私は未熟ですが施工管理という仕事をしていて自分の現場に携わってくれる職人の請負単価、地位やモチベーションをもっと上げることに注力したいと思っています。

この人たちがいて元請け、1次下請けが利益を出すことが出来るのです。

未熟な私の現場に来てくれる職人には儲けを出させてあげたい。

この気持ちは忘れずいたいのです。

やっぱり職人がいてこそですよ。ほんとにありがとう。

建設業は完全なるフロービジネス

建設業は狩猟型のフロービジネスです。

こなしてこなして走り続けないとお金を生み出せません。

ですが走り続けられることはいつまでも難しいと思うのです

ビジネスモデルを変化いく会社が勝ち残れるのです。さすが積水ハウスさん。

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/individual/region/

積水ハウスHPから引用

建設業のケーキのパイはもう増えない。

建設業の原資はもう増えないと思います。元請け、1次下請けくらいにいたとしてももうケーキをお腹いっぱいに食べる事は出来ないと思います。

要するに給料は減るわけです

減ったとしてもみんなで分けた方がよい。

一人が腹いっぱいになるまで食べなくていい。

みんな同じようにすこしづつ満たされていけばいい。そう思うのです。

お腹がまだ満たされないなら会社ではなく個人で稼げるようになればいい。

投資をすればいい。会社に依存しなくても良いように努力したいと思うのです。

あ、何とか年間配当金が20万を超えました。