Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

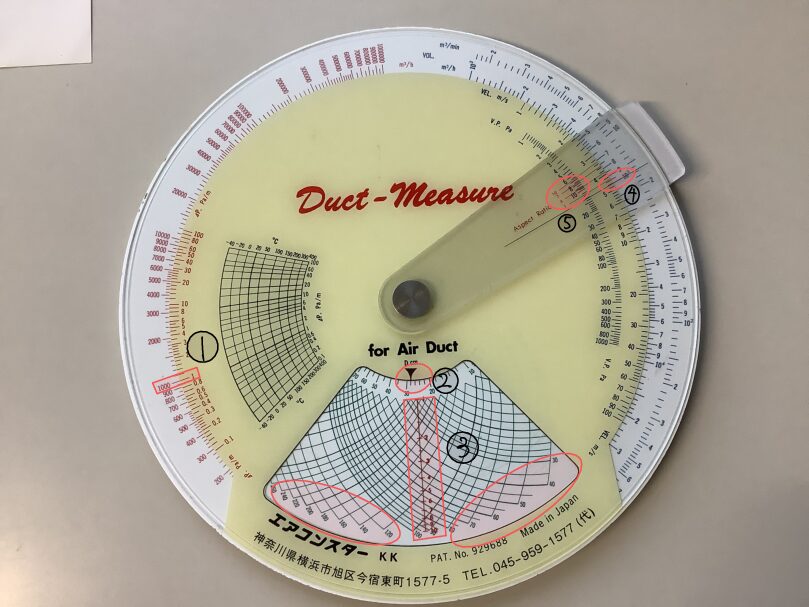

写真を用いてダクトメジャーの使い方を解説。ダクト配管編

ダクト配管のサイズ選定や風量、風速の確認にはダクトメジャーを使用するのがおすすめです。

ダクトメジャーの使い方を写真を用いて説明したいと思います。冷温水配管の選定もできますが、今回は換気ダクトの選定方法に絞って解説します

例題

風量1000m3/h、ダクトの摩擦損失1pa/mの場合のダクトサイズとダクト内の風速(m/s)及び動圧を求める。

丸ダクトと角ダクトの推奨サイズの見方

ダクトの圧力損失は1paを基準と考えましょう。ダクトサイズを小さくした場合、圧力損失が大きくなり、ダクト内風速を上がってしまいます。

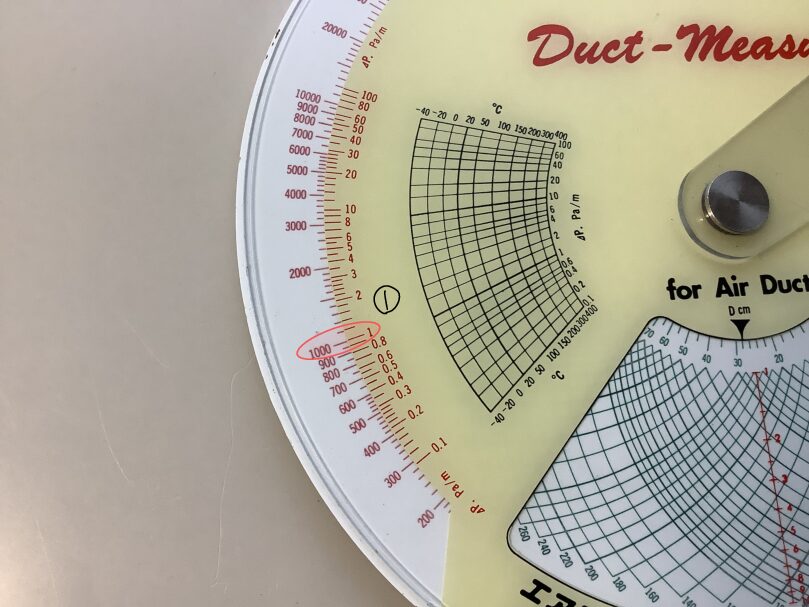

基準は1paで合わせましょう

まず①の位置に合わせます。1000m3/hの1paですね。

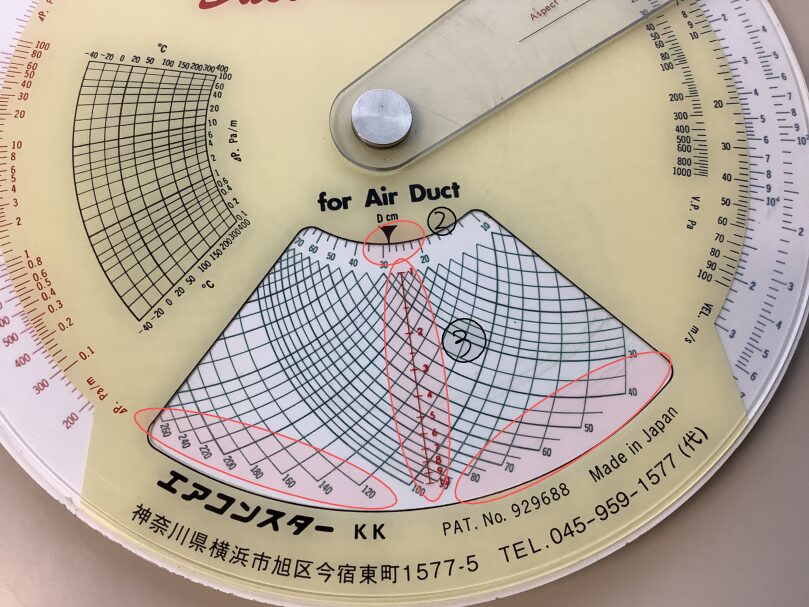

①の位置に合わせると写真の②、③の位置に矢印が合います。

②の目盛りはスパイラルダクトのサイズを記しており、③の目盛りはスパイラルダクトのアスペクト比を表しています

②、③を確認することで1paの抵抗にするための丸ダクトと角ダクトの推奨サイズがわかります。

まずは写真②の目盛りを参照してください。矢印が280φのあたりを示しています。

風量1000m3/h、1paの際の丸ダクトサイズは280φ程度が望ましいと言うことになります。ですがスパイラルダクトに280φの規格はないため300φを使用します。

次に写真③を参照してください

角ダクトの推奨サイズはアスペクト比が1から4までです。

角ダクトで規定の風量を確保しようと思うとアスペクト比は4までが理想です。200㎜×200㎜はアスペクト比1です。

100㎜×400㎜はアスペクト比4です。正方形に近いほど望ましいという事です

風量1000m3/h、1pa、角ダクトのアスペクト比1の際の推奨サイズは240㎜×240㎜が望ましいと言うことになります

丸ダクトの風速と動圧。角ダクトのアスペクト比と動圧の見方

風量を1000m3/hに合わせます。

写真の④を参照ください。④は風量を表す目盛りになります。10×3乗の位置ですね。

横を見ると風速がわかります。「VEL.m/s」の表示です。4.6m/sです。

風量1000m3/h、ダクトサイズ300φの時のダクト内風速は4.6mと言うことです。ダクト内風速は10m/s以下に抑える事が望ましいので基準に合格しています

次に写真⑤を参照ください

風速の横に動圧が記されています。「V.P.Pa」の表示です。13paを指しています

風量1000m3/h、ダクトサイズ300φの時の動圧は13paと言うことです。

最後に角ダクトのアスペクト比と動圧です。

赤文字で1・4・7・10と記されています。こちらはアスペクト比の表記です。

アスペクト1の際、角ダクト240㎜×240㎜の場合動圧は11paということです

まとめ

ダクトメジャーはダクトサイズの選定から現場の収まりの都合上サイズを落としたい場合の確認をするのに最適です。

私も最初は見方が全くわかりませんでしたが、説明書も付いてあるので購入しても理解しやすいと思います。