Warning: Undefined array key "file" in /home/c7181630/public_html/trap-koikoi-annba-tann.com/wp-includes/media.php on line 1788

この記事では解体工事に伴うアスベスト調査から結果報告までの流れを説明

設備屋は基本的には1次下請け業務が多いのですが、まれに公共工事で元請けとして工事をする事もあります。

建屋の一部や配管類を解体する場合にはアスベストが含まれているか、含まれていないかを事前に調査し工事に取り掛かる必要があります。アスベスト含有の有無を調べた調査結果も労働基準監督署及び県または市に報告する義務があります。

今回事前調査から結果報告までの一連の流れを取りまとめてみました。

元請け工事をしない設備工事業者の方もご参考になればと思い書かせていただきました

①事前調査の対象の工事なのか確認する

自らが携わっている工事は事前工事の対象となる工事なのかをしらべましょう。以下の工事が対象となります。

- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

- 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

- 工作物の解体、改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

- 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告が必要。鋼製の船舶の解体または改修工事も届け出が必要。(総トン数20t以上)

過去私が担当した工事では②の「建築物の改修工事(請負代金の合計額100万以上(税込)」に該当していました。

②事前調査の進め方

事前調査しないといけない工事の規模は理解できたけど「事前調査は何をすればよいのかがわからない」という人もいます

事前調査とはアスベストが含まれているかを実際に調査していくことです。

解体工事を行う前に調査をしないと解体物にアスベストが含まれている場合には飛散し大変なことになります。

事前調査には以下の方法があります

- 書面調査(過去の設計図や建物が完成した年代から使用材料書類を確認して判断する方法)・・書面調査は建物の着工から完成した年月を調べ、当時の使用している材料がアスベストを含んでいるか判断していきます

- 目視による調査・・目視による調査は対象となる解体物を目視で確認してアスベストが入っているかを判断します。(注意したいのは目視確認は実際アスベストが含まれているか判断が難しい場合もあります)

- 目視で確認できない場合はサンプリングを分析してもらう・・目視で確認できない場合はサンプリングを分析します。対象となる解体物の一部を実際に調査機関に調べてもらい、アスベスト含有の有無を調べます。この方法が一番確実ですがサンプル採取の際は対象物が飛散しない処置が必要です。

- 当時建物を建てた際の設計事務所への問い合わせ・・当時建物を建てた設計事務所への問い合わせを行い直接確認する方法です。当時設計されていた方が退職されていたり、会社自体がなくなっていたりするケースもあります。

書面調査でアスベスト含有の有無は以下の資料を参考に調べました。https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

国土交通省HPから 「目で見るアスベスト建材」

書面調査と現地調査は原則行います。

当時建設中の年代を調べアスベストが含まれているか確認し、必ず現場に出向き目視確認をする必要があります。

書面調査と現地調査で、対象となる解体物にアスベストが含まれているのかはおおむね判断できると思います。国土交通省のサイトで使用材料の年代を明記した資料は判断する資料の一つになるので参考ください

③アスベストが含まれているか不明な点は分析を行わずみなし処理とする

調査を行ったが「アスベストが含まれているか正確に答えがでない」その場合はみなし処分として対象物を廃棄します。

例を挙げると、

- 年代からの判断でははっきり使用されているか不明(材料が変わる過渡期にあたる)

- サンプリング採取が困難な場合(少しのサンプル採取なのにそのための飛散対策を行う事が困難だったりする場合も。特に既存建屋で利用者がいる場合はサンプル採取は難しいでしょう)

- 目視による判断ではアスベストが含まれている可能性がはっきりしない場合(目視ではわからない場合も多くあると思います)

このようなケースでは発注者と協議してみなし処分として対応します

サンプリング摂取も困難な場合はアスベストが入っているものとして処分することを「みなし処分」と言います

みなし処分はアスベストが含まれていない場合でも、アスベストが含まれていると判断して飛散しないような対策を行い撤去を行う事です。

④調査が終了したら調査結果の報告が必要。

事前調査の結果において、「石綿含有あるのか、ないのか」を大気汚染防止法に基づき各都道府県に報告する必要があります。

こちら令和4年4月1日から義務付けられています。

石綿事前調査結果報告システムで登録を行います

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

⑤実際に解体工事を行う前にする事。

解体物にアスベストが含まれているとわかった場合の注意点を説明します。

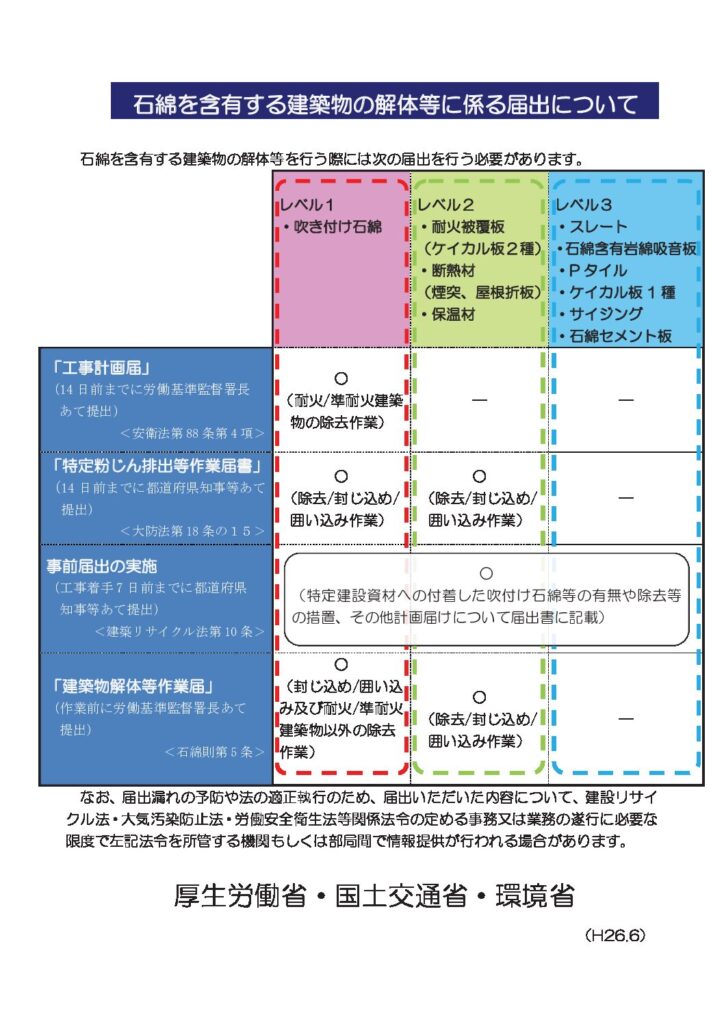

まず対象の解体物のレベル区分を判断する必要があり解説していきます。レベル区分は解体物が飛散しやすく周りにとんでいく可能性が高いものからレベル1となっています。

飛散は「発じん性」と言います

- ・レベル1 発じん性が著しく高い作業(吹き付け材など)

- ・レベル2 発じん性が高い作業(ダクトの保温材)

- ・レベル3 発じん性が比較的低い作業(床材、天井材、配管・ダクトパッキン)

以下国土交通省HPから参照「目で見るアスベスト建材」

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

耐火被覆は飛散しやすいのでレベル1、ダクトの保温材は少し飛散しやすいのでレベル2、配管パッキン類は飛散しにくいのでレベル3となります

アスベスト含有物が飛散しやすいか、しにくいかでレベル区分を判断したら次は各関係機関に届け出が必要になります

レベル1、レベル2の作業においては「都道府県知事」「労働基準監督署」届け出が必要になります

レベルによって届け出が必要となる場合の区分表

厚生労働省ホームページから引用

まとめ

今回は解体工事に伴うアスベスト含有の事前調査から結果報告までどうやって行うのかを説明しました。要点は以下になります

- これから行う工事はアスベスト事前調査の対象となっているのかを確認すること。

- 解体、撤去物にアスベストがあるのかを事前調査すること。

- 調査方法は、「目視」「書面調査」「サンプリング採取」「竣工時に携わった方によるヒアリング調査」が挙げられる。

- アスベスト含有の判断が難しい場合はみなし処分とする事

- 事前調査結果の報告を「石綿事前調査結果報告システム」で報告すること。

- 調査によってアスベストが含まれていると確認できたらの飛散のレベルを判断すること。(レベル1・レベル2・レベル3)

- レベルによって届け出が必要となるので労働基準監督署、都道府県知事への届け出を行う事

制度、法律が変わってくる建設業界ですので最新の情報は確認しましょう