蒸気配管の伸縮量の計算方法を例題を用いて説明

- 蒸気配管の伸縮量の計算がわからない

- 伸縮継ぎ手の選定方法がわからない

今回蒸気配管の伸縮量の計算方法を説明します。大まかな計算方法ですが、頭の片隅に入れておくと便利だと思います

使用する配管材は蒸気往管には配管用炭素鋼鋼管(SGP)黒ガス管。蒸気還管にはステンレス鋼管を使用する方が良いです。

理由としては2点あります

- 蒸気往き管は蒸気そのもので水分が少ないため黒ガスでも腐食しにくい

- 蒸気還り管は役割を終えた蒸気が水に変わるため水分量多くなり配管の腐食が進む

蒸気往管には蒸気量が多く水分量が少ないです。蒸気還管は蒸気が仕事を終えた後ですので水分量が多くなります。

水分量が多くなると黒ガス管が腐食しやすくなりますので蒸気還管にはステンレス管を使用した方が望ましいです。例題を含めて解説していきます

黒ガス管とステンレス管の1mあたりの伸縮量を解説

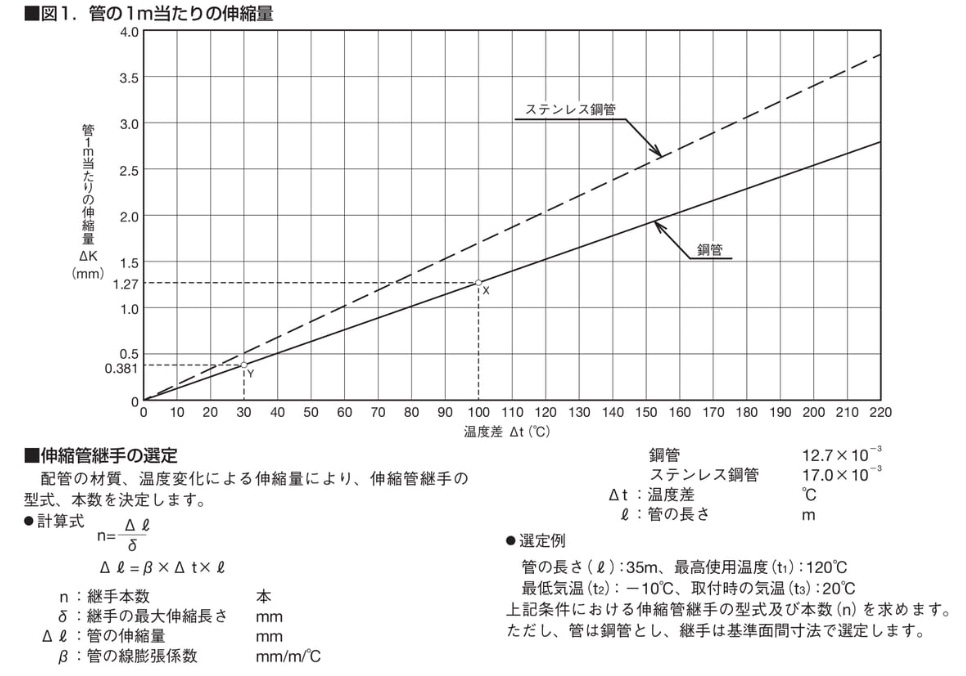

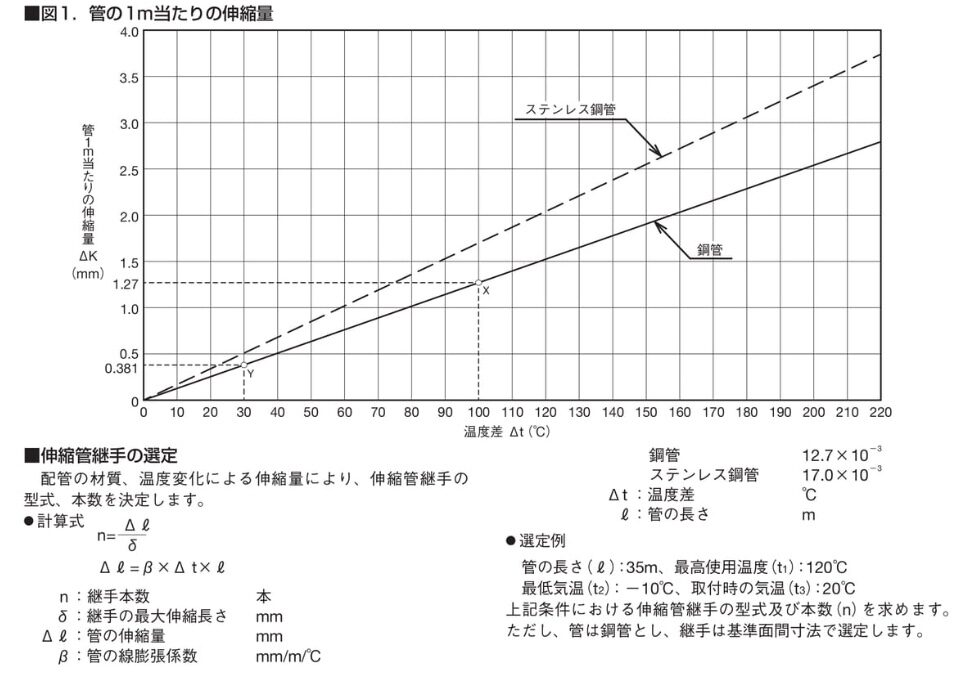

SGP(黒ガス管)とステンレス管を比較してどちらが伸縮量が多いのかというとステンレス管の方が伸縮量が多いです。

・温度差100℃の時に鋼管は1.27㎜伸縮する

・温度差100℃の時はステンレス管は1.7㎜伸縮する

温度差とは蒸気が流れる前の配管の温度が0℃の時と蒸気が流れた際の配管の温度が100℃の時の温度差を意味します。ステンレス管の方よく伸び縮みすることがわかります。

つまり配管の温度が冷たい状態から熱い状態になった時に伸縮量はどのくらいになるかを調べるのに温度差を理解する必要があります

資料を参考するとわかりやすいです

参考資料 株式会社ベン総合カタログより

計算例

・配管長さ 30m

・蒸気最高使用温度(t1) 120℃

・最低気温(t2) -10℃ (最低温度は-10℃)

・取付時の気温(t3) 20℃ (取り付け時気温20℃)

・伸縮継手の伸び側の伸縮量50㎜とする(50㎜の伸びの吸収が可能)

・伸縮継手の縮み側の伸縮量20㎜(20㎜の縮みの吸収が可能)

このとき伸縮継手が何本必要か求めよ。

手順1 配管の温度差を求めて伸縮量を計算する

まず温度差を確認します

管の伸び側の温度差 △t1=t1-t3=120-20=100℃

管の縮み側の温度差 △t2=t3-t2=20-(-10)=30℃

手順2 継ぎ手の種類をあらかじめ選定し継ぎ手の伸縮量を求める

伸縮継ぎ手を先に選定します。今回は継ぎ手をベンのJB-22型(複式)を選定します。

JB-21型、22型に関してはよく使用されるタイプになります

継ぎ手に関しては先に「このタイプを使用してみよう」とあらかじめ選定しておきます。伸縮継ぎ手の自体の伸び量と縮み量はカタログ数値で決まっていますのでこの後の計算式に当てはめていけば選定機種の必要本数が出てきます。

参考資料 株式会社ベン総合カタログより

手順3 鋼管の場合の選定継ぎ手の本数を求める

表の数値から読み取ります

鋼管の場合、温度差100℃の時は1.27㎜伸縮し温度差30℃の時は0.381㎜伸縮することが示されています。

100℃の温度差の時に30mの配管長だと管の伸び側は30m×1.27㎜で44.45㎜伸びる。

30℃の温度差の時に30mの配管長だと管の縮みは30m×0.381㎜で13.34㎜縮む

選定したJB-22型複式伸縮継手の伸び側50㎜であるため44.45÷50=0.889本

伸縮継手の縮み側20㎜であるため13.34÷20=0.667本

管の伸び側、縮み側の大きい方の数値を採用しますので「蒸気往管・還管には伸縮継手1本は必要」になります

手順4 ステンレス管の場合の選定継ぎ手の本数を求める

ステンレス管の場合

100℃の温度差の時に30mの配管長だと管の伸び側は30m×1.7㎜で51㎜伸びる。

30℃の温度差の時に30mの配管長だと管の縮みは30m×0.5㎜で15㎜縮む

選定したJB-22型複式伸縮継手の伸び側50㎜であるため51÷50=1.02本

伸縮継手の縮み側20㎜であるため15÷20=0.75本

管の伸び側、縮み側の大きい方の数値を採用しますので「蒸気往管には2本・還管には伸縮継手1本は必要」になります

まとめ

今回は蒸気配管の伸縮量の計算を説明しました。

ポイントは以下まとめました。

- 蒸気の最高使用温度を確認する(ボイラー業社に確認130℃から180℃くらいが多いです)

- 最低温度、取付温度を確認する。(こちらに関しては-10℃と20℃を基準採用でよいと判断します)

- 配管の温度差を求めて伸縮量を計算する(使用する配管は鋼管・ステンレス管を決めて表のグラフから読み取ります)

- 継ぎ手の種類をあらかじめ選定し継ぎ手の伸縮量を求める(継ぎ手を先に選定し継ぎ手の伸縮量を確認する

- 鋼管の場合の選定継ぎ手の本数を求める(配管の伸縮量÷継ぎ手の伸縮量です)

今回株式会社ベンの資料を参考に説明させていただきました。